Le régime péroniste, racine du déclin économique de l’Argentine

Partage

Il y a un peu plus de 50 ans, le 17 novembre 1972, Juan Domingo Perón débarque à la surprise générale d’un vol Alitalia sur le tarmac de Buenos Aires. Mis au défi de fouler à nouveau le sol argentin par le général Alejandro Agustín Lanusse alors à la tête du pays, et ce afin de se présenter aux élections à venir, l’ancien chef d’État (1946-1955), contraint à l’exil mais profitant des relatives marques d’ouverture du clan rival, faisait son grand retour, objet d’un livre récent du journaliste Pablo Mendelevitch. Il retrouvera la présidence du pays le 12 octobre 1973, qu’il laisse à sa mort quelque mois plus tard le 1er juillet 1974.

Récemment, l’Argentine a célébré, comme chaque 17 novembre le « Día de la militancia », jour de la militance, en mémoire de l’« opération retour » par laquelle les militants ont permis la réapparition au pays de ce personnage toujours autant influent que clivant. Preuve en est la sortie de l’actuel président, Alberto Fernandez, qui, pris dans une polémique avec le fils de sa vice-présidente du même camp, Cristina Kirchner, répond :

« Perón nous apprend que lorsqu’un camarade parle mal d’un autre, il cesse d’être péroniste ».

Les passages au pouvoir de cette dernière et de son mari Nestor ont pu d’ailleurs volontiers être qualifiés de « néo-péronisme ». Sa condamnation le 6 décembre à six années de prison assorties d’une interdiction à vie d’exercer un emploi public n’en finit pas d’animer le débat public. Le Président lui-même dénonce ce qu’il considère comme la condamnation d’une innocente.

Personnage majeur de l’histoire politique auquel on continue de se référer en bien ou en mal, instigateur du « justicialisme », celui que ses opposants avaient fini par surnommer « Pocho » semble également avoir laissé une trace indélébile dans l’histoire économique du pays. Pas forcément pour le mieux. Pour le dire avec des mots d’économistes, il s’agirait d’un « moment critique » toujours influent par un phénomène de « dépendance de sentier ». C’est la conclusion que nous tirons d’un papier de recherche publié récemment.

Au début du XXe siècle, l’avenir de l’Argentine semblait radieux. On parlait même de « miracle argentin » et l’on prête cette phrase, sans doute apocryphe, au prix « Nobel » d’économie Simon Kuznets : « dans le monde, il y a quatre types de pays : les pays développés, les pays sous-développés, le Japon et l’Argentine ». Pays bien intégré à l’économie mondiale, aux avantages comparatifs certains, où la démocratie semble relativement solide, à la politique d’éducation jugée exemplaire par une note de l’OCDE et aux investissements pertinents, il suit, au moins jusqu’à la crise des années 1930, une dynamique de croissance remarquable.

Aujourd’hui, les difficultés sont légion et le pays peine à renouer avec les promesses passées. Il y a notamment eu, au début des années 2000, une terrible crise économique. Plus proche de nous, la crise du Covid a davantage impacté l’Argentine que ses voisins, avec un taux de pauvreté passant de 35,5 à 42 % au cours de l’année 2020 selon l’institut national des statistiques et une inflation en 2021 de l’ordre de 50 %.

La question de savoir ce qui en un siècle a mal tourné fait l’objet d’une grande attention de la part des chercheurs : les causes de ce déclin et les explications à ce paradoxe argentin restent un sujet de débat intense.

Changements institutionnels

Une source majeure, si ce n’est la principale, pour expliquer la dynamique économique d’un pays réside dans la qualité de ses institutions. C’est une des leçons que l’on peut tirer des travaux du « Nobel » Douglas North, repris ensuite par Dani Rodrik encore Daron Acemoglu et James Robinson. Ces deux derniers, professeurs respectivement au MIT et à l’université de Chicago, mettent notamment en évidence les destinées différentes des anciennes colonies selon le modèle imposé par les métropoles, qu’il repose ou non sur l’extraction de ressources naturelles.

C’est par les institutions que nous tentons donc de comprendre l’histoire économique de l’Argentine. Pour se débarrasser de l’héritage de la colonisation espagnole et après une longue période de violence et d’instabilité, l’Argentine finit par adopter en 1853 une Constitution largement inspirée de celle des États-Unis. Celui qui en est à l’origine avec son ouvrage Bases y puntos de partida para la organización politica de la republica argentina publié un an auparavant, Juan Bautista Alberdi, a voulu penser un modèle libéral, imprégné de libertés économique et de la rule of law, élément considéré nécessaire au développement.

Elle reste l’épicentre de la vie du pays, jusqu’au moins aux années 1930. Durant la crise qui frappe le monde entier, le pays subit un premier coup d’État militaire, celui du général José Félix Uriburu, initiant une « décennie infâme ». Le cadre propice à la croissance s’en trouve fragilisé, en particulier du fait de l’instabilité politique qui en résulte pour près d’un demi-siècle.

Une date ressort néanmoins particulièrement dans nos travaux : 1943. Cette année-là, un nouveau coup d’État ouvre le chapitre suivant de l’histoire argentine. Le colonel Juan Domingo Perón, 48 ans, devient alors secrétaire au Travail et à la Prévoyance, fonction qu’il cumule ensuite avec celle de ministre de la Guerre. Proche des syndicats, il met en place toute une série de réformes lui conférant une grande popularité qui le propulse bientôt Président en 1946. L’économie devient petit à petit subordonnée à son projet politique avec notamment la nationalisation de la banque centrale et de grandes industries privées et une politique commerciale particulièrement protectionniste.

Au niveau de l’Espagne

Une nouvelle Constitution a été approuvée en 1949 et prend véritablement à contrepied le modèle alberdien. Elle n’est que la concrétisation de réformes déjà entreprises par celui qui sera renversé en 1955. La Constitution est alors abrogée mais une rupture durable semble bien avoir eu lieu. L’article 14 bis sur les droits des travailleurs du texte lui succédant reste, par exemple, un héritage direct de l’époque Perón.

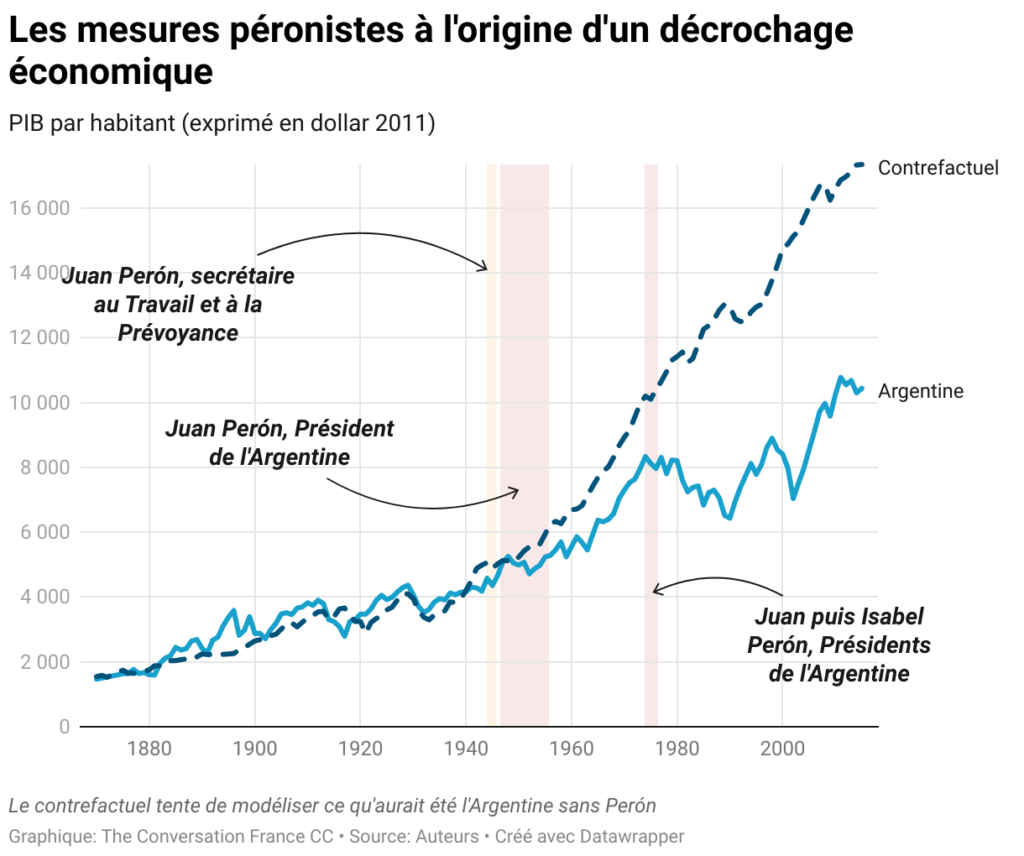

Dans nos travaux nous faisons apparaître cette rupture grâce à la méthode de la double différence. Elle vise à répondre à la question : que serait devenue l’Argentine sans les réformes menées par Juan Perón ? Comme on ne peut l’observer directement, nous avons construit ce que l’on appelle un contrefactuel. En combinant plusieurs variables et 58 pays, nous avons construit une sorte d’« Argentine bis », qui suit une trajectoire parallèle à la « vraie Argentine » jusqu’en 1943.

En simulant la suite, nous observons un véritable décrochage à partir de cette date, à tel point que le PIB par habitant de l’Argentine à la fin de notre période d’échantillonnage est inférieur d’environ 30 %. L’Argentine aurait été en 2015, même s’il faut rester prudent avec les simulations, au niveau de pays de l’Union européenne tels que l’Espagne ou de la Slovénie. L’impact ne semble en effet pas cantonné simplement à la période péroniste ni ne s’achève avec le putsch des généraux de 1976, renversant Isabel Perón qui avait pris la suite de son défunt époux.

Les résultats restent solides lorsque l’on utilise différente « Argentine bis » et survivent à une batterie de contrôles placebo dans l’espace et dans le temps. Bien que les épisodes de gouvernance populiste puissent être de courte durée, les dommages économiques à long terme infligés par les politiques économiques et les réformes institutionnelles populistes peuvent ainsi bel et bien s’avérer élevés et durables.

Maximiliano Marzetti, Assistant Professor of Law, IÉSEG School of Management

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.